Блаженный иероним стридонский. Блаженный иероним

Года блаженный Иероним вернулся в родной город, но родителей в живых уже не застал. На него легли заботы о воспитании младших сестры и брата Павлиниана. Блаженный Иероним стал ревностно изучать Священное Писание .

Отсюда он отправился, в обществе Епифания Кипрского , в Рим , где папа Дамас сделал его своим ближайшим советником и, по выражению самого Иеронима, "говорил его словами". Но из-за обличения блаженным нравов современного ему римского христианского общества образовалась целая партия недоброжелателей блаженного. После трехлетнего пребывания в Риме блаженный Иероним, по смерти Дамаса (), вынужден был навсегда покинуть этот город.

Вместе со своим братом Павлинианом и друзьями блаженный Иероним посетил Святую Землю, монахов Нитрийской пустыни, слушал в Александрии известного Дидима , а в году поселился в пещере в Вифлееме , поблизости от пещеры Рождества Христова, и начал полную суровых подвигов жизнь.

Это был период расцвета его творческой деятельности. Выдающийся ученый своего времени, блаженный Иероним оставил Церкви богатое письменное наследие: сочинения догматико-полемические, нравственно-аскетические, труды по истолкованию Священного Писания , труды исторические. Но главным его подвигом был сделанный заново перевод на латинский язык книг Священного Писания (известный как Вульгата).

Блаженный Иероним с глубокой скорбью пережил падение любимого им города Рима , завоеванного готами в году. А в году блаженного постигло новое испытание - набег диких бедуинов-арабов. Лишь милостью Божией община престарелого подвижника была спасена от полного разорения. Свою жизнь он окончил в той же Вифлеемской пещере. Датой смерти блаженного Иеронима считается год . Мощи его были перенесены из Вифлеема в Рим .

Иероним Стридонский признается у нас лишь блаженным - тогда как в Западной Церкви он канонизован в святые, - по условиям канонизации в древ. вселенской церкви, по которым даже вел. святые Востока и Запада были лишь местночтимыми, до времени Константина Порфирогенита (см. Канонизация). Иероним принадлежит всецело Западу, для которого он местный святой, в силу великих услуг, оказанных Западной Церкви. На Востоке, где он провел около половины жизни, его знали не столько как монаха-подвижника, вроде Илариона или Антония, сколько как ученого аскета, вроде Оригена. Полемика, которую он вел с Руфином и другими учеными и неучеными врагами, отличалась иногда страстностью, запальчивостью; гордый и самолюбивый, Иероним знал, по-мирски, себе цену и был чужд монашеского смирения. Все это, в связи с любовью его к языческим классикам, не давало ему, в глазах восточных людей, репутации святости.

Тропарь блж. Иерониму Стридонскому

Велика имеет тя предстателя, Богомудре, / православных собрание, / якоже убо преподобных еси собеседник / и Божественныя премудрости сопричастник, / тако, пречудне Иерониме, / Христу Богу молися / даровати нам велию милость.

Труды

Из массы сочинений Иеронима Стридонского немногие (первые по времени) вызывали упреки критики: все остальные высоко ценились не ближайшими только к нему поколениями, но и в позднейшее время.

Они делятся на четыре главные группы: истолкования на св. Писание , догматические, нравоучительные и исторические.

Главный труд первой группы - латинский перевод св. Писания, известный под именем Вульгаты . Он исполнен Иеронимом по поручению папы Дамаса , чтобы заменить прежние употреблявшиеся на Западе тексты Библии, которые все были испорчены переписчиками. До некоторой степени труд блаж. Иеронима был облегчен предшествовавшими работами Оригена ; тем не менее Иерониму пришлось много трудиться самостоятельно. За его переводом Библии наука признает большие достоинства, хотя в некоторых местах и заметны неуместные отступления от перевода семидесяти . Он вызвал, однако, множество упреков, между прочим и со стороны Августина : но после данных блаж. Иеронимом объяснений все признали великую его заслугу. В начале VII в. перевод его на Западе был уже в общем употреблении, и хотя часто искажался переписчиками, так что до XVI в. потребовалось не менее 10 новых рецензий его, тем не менее Тридентский собор 1545 г. канонизировал этот перевод, как единственный церковный.

Объяснены блаж. Иеронимом, в целом составе, все книги пророков больших и малых, книги Бытия, Экклезиаста, Евангелие от Матфея и послания ап. Павла к Галатам, Ефесеям, Титу и Филимону. Из остальных книг св. Писания бесчисленное множество мест истолковано им в других сочинениях, эпизодически.

Хотя и не чуждые ошибок, толкования Иеронима принадлежат к числу наилучших. В связи с ними написаны им два сочинения: о местах еврейских и об именах еврейских; первое составляет переработку сочинения Евсевия, второе - переработку Филона, при пособии Оригена.

Догматические сочинения блаж. Иеронима имеют преимущественно полемическое происхождение и содержание: в одних он обличает монтанистов , евионитов , пелагиан , валентиниан , оригенистов и многих других еретиков; в других разъясняет положительное учение церкви о главных догматах христологии, о таинствах, о почитании святых икон и т. д.

В полемике он более силен, чем в изложении положительного учения Церкви; в последнем его превосходят отцы Церкви Восточной.

Нравственное христианское учение , излагаемое им главным образом в его многочисленных посланиях и письмах, имеет своим предметом не выяснение и изложение общих начал, а лишь разъяснение частных вопросов: о воспитании детей, о терпении в несчастиях, о непрестанном самоусовершенствовании и т.п. Особенно много писал он в посланиях о достоинствах девства и об иноческой жизни (против Гельвидия). В полемике его много остроумия и блеска: особенно замечателен спор его с Руфином, в котором последний отстаивал консервативные, по его мнению, начала церковного учения, а Иероним защищал свободу наследования на пользу церкви.

Из исторических сочинений Иеронима особенное значение имеет книга "О знаменитых мужах" ("De viris illustribus"), "Хроника" и "Жизнеописания отцов" ("Vitae patrum").

Первое содержит в себе драгоценные сведения (хотя и краткие) о жизни и сочинениях отцов церкви и церковных писателей первых четырех веков.

"Хроника" - в большей своей части - перевод сочинения Евсевия Кесарийского , но в последнем отделе (с 325 г. по 378 г.) составляет самостоятельный труд; все сочинение имеет задачей установить соответствие священной истории с сказаниями языческих историков.

"Жизнеописания отцов" имеют предметом жизнь египетских иноков. Дополнением к этому сочинению служит составленный блаж. Иеронимом "Мартиролог".

Главная заслуга блаж. Иеронима - в области изучения св. Писания . В этом отношении он стоит на той же степени исторического значения, как Василий Великий - в области христианского нравоучения, а Григорий Богослов - в области догматики.

Всех сочинений блаж. Иеронима, не считая мелких писем, около 180. Заслуживает внимания в мировоззрении Иеронима Стридонского его отношение к женщине. В то время, как его ученые друзья часто мучили его клеветой и сплетней, несколько благородных женщин (Павла, Агерухия, Евстахия, Маркелла) постоянно оставались неизменными его друзьями. Письма к ним блаж. Иеронима отличаются особенной задушевностью.

"Сочинения Иеронима сияют по всему миру как священные светильники; он - муж как учености обширной, так испытанного и чистого учения, учитель православных".

"пойду в сокровищницу святого Иеронима, хотя нищаго духом, яко законника, нищету хранить присягавшаго, но духовным имением не убогаго, и яко не последняго в Церкви Христовой учителя...".

Издания сочинений блаж. Иеронима

- Vallarsi (Верона, 1734-1742);

- Миня, в "Раtrologiae cursus completus ser. latina" (tt. XXII - XXX).

- Творенія блаженнаго Іеронима Стридонскаго. Кіевъ: Типографія И. И. Горбунова, (Библіотека твореній св. отцевъ и учителей Церкви западныхъ, издаваемая при Кіевской Духовной Академіи, в 17 томах.)

Литература

Подробно исчислена у Zoeckler"a, "Hieronymus. Sein Leben und Wirken aus seinen Schriften dargestelt" (Гота, 1865). Особенного внимания заслуживают:

- "Vita Hieronymi" - статья Vallarsi, в XI томе его издания сочинений Иеронима;

- Collombet, "Histoire de S. Jérôme" (П., 1844);

- Luckbeck, "Hieronymus quos noverit scriptores et ex quibus hauriens scripsit" (Лпц., 1872);

- Amédée Thierry, "S. Jérôme. La société chrétienne à Rome et l"émigration romaine en Terre Sainte" (П., 1867; перевод нескольких глав из этого сочинения в "Трудах Киев. Духовной Академии", 1868 и 1869);

- А Смирнов, "Иероним, как историк и полемист" ("Правосл. Обозрение" 1871 г.);

- Щеголев, "Жизнь св. Иеронима" (при киевском переводе его творений, Киев, 1863);

- "Жизнь блаж. Иеронима" (в "Христианском Чтении" 1847 г.);

- Филарет, архиепископ черниговский, в "Историч. учениях об отцах церкви" (СПб., 1859, т. II):

- Möhler - о споре Иеронима с Руфином, в "Gesammelte Schriften und Aufsätze" (Регенсб., 1839).

Использованные материалы

- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

- Жития Святых, чтимых Православной Церковью (составленные архиепископом Черниговским Филаретом). Изд-е Сретенского монастыря, 2000.

Иероним Стридонский. Еврейские вопросы на Книгу Бытия. М.: Отчий Дом, 2009. Книжная серия: Библейская экзегетика. 272 с. Совместно с Моск. Дух. Ак.

Brown, Dennis. Vir trilinguis: A Study in the Biblical Exegesis of Saint Jerome . Kampen: Kok Pharos, 1992. 221 pp.

Williams, Megan Hale. The Monk and the Book. Jerome and the Making of Christian Scholarship . Chocago: The Universoty of Chicago Press, 2006. 320 pp.

Andrew Cain The Letters of Jerome: Asceticism, Biblical Exegesis, and the Construction of Christian Authority in Late Antiquity Oxford, Oxford University Press, 2009, 304 pp.

Из "Библиологического словаря"

священника Александра Меня

(Мень закончил работу над текстом к 1985 г.; словарь оп. в трех томах фондом Меня (СПб., 2002))

ИЕРОНИМ (Jeronimus) СТРИДОНСКИЙ, Евсевий Софроний, блж. (ок.342-420), зап. отец Церкви, переводчик Библии, один из крупнейших экзегетов *святоотеч. периода. Род. в г. Стридоне (на с.-в. Балканского п-ова). Семья И. принадлежала к римским колонистам-землевладельцам, хотя, по некоторым сведениям, его родители были либо греками, либо иллирийцами (иллирийцы - предки нынешних албанцев). В родительском доме И. получил христ. воспитание и хорошее классич. образование. Для завершения учебы юношу отправили в Рим, где он проникся любовью к античной лат. лит-ре. Подобно другим своим сверстникам, он сначала вел рассеянный образ жизни; но постепенно в нем произошел переворот, приведший его к изучению Библии и богословия. В возрасте ок. 25 лет он принял крещение от папы Дамаса, после чего отправился путешествовать по Галлии. Там в нем созрело решение целиком посвятить себя Богу и аскетич. подвигам. Это намерение окрепло в кружке молодых христиан, одушевленных теми же идеалами. Желая получить уроки подвижнич. жизни, И. отправился на Восток. Он посетил Св. Землю, Киликию, Сирию; в Халкидской пустыне близ Антиохии он прожил почти 5 лет, но постепенно разочаровался в сир. иночестве. «Я видел, - писал И., - некоторых, которые, отрекшись от мира, то есть по одежде, по обещанию и на словах, а не на деле, ничего не переменили из прежней жизни» (Письмо 101). Из Сирии И. направился в Рим, по дороге посетив Константинополь, где познакомился со свт.*Григорием Назианзином и свт.*Григорием Нисским. Он прибыл в Рим в 382 уже пресвитером и автором ряда переводов на библ. темы (в том числе из *Оригена). Папа Дамас приблизил его к себе. Он высоко оценил знания и таланты И. и просил его писать о трудных местах Библии. Некоторое время И. даже считали возможным кандидатом на Римскую кафедру. Вокруг ученого монаха образовался кружок знатных матрон, к-рые под его руководством изучали Слово Божье. Папа поручил И. пересмотр лат. переводов Библии, и тот вскоре представил папе отредактированный НЗ и Псалтирь (382-83). Эта работа стала подготовительным этапом к новому переводу всей Библии. После смерти Дамаса (384) И., почувствовав враждебность римских клириков, к-рых он сурово обличал, покинул столицу. Вместе со своими ученицами он совершил паломничество по святым местам Востока и под конец обосновался в Вифлееме. Там им были устроены м-ри, к-рыми он руководил. Живя в Палестине, И. изучил евр. язык и в течение 15 лет работал над своим переводом Писания, получившим название *Вульгаты . «Труд блж.Иеронима, - пишет рус. патролог И.В.Попов, - не был оценен современниками. Даже блж.Августин считал его опасным для спокойствия Церкви. Признание боговдохновенности перевода LXX, вербальная теория вдохновения, практическая необходимость единообразия свящ. текста и вражда, пользовавшаяся этими объективными соображениями для сведения личных счетов, были причиной нападок на переводчика за то, что составило его славу в последующих поколениях». Эти нападки вынуждали И. вести резкую полемику с противниками, в к-рой сказался его горячий темперамент. Но И. имел не только врагов, но и немало друзей (среди них блж.Августина). Постепенно авторитет Вульгаты утвердился на Западе, где И. был провозглашен святым-покровителем экзегетов. Правосл. Церковь празднует память блж. И. 15 июня.

Экзегетические труды И. составляют значительную часть его лит. наследия. Комментарии к Писанию были завершены им в вифлеемский период жизни (386-420). И. написал их в след. хронологич. порядке: Толкования на Гал, Флм, Еф, Тит, Еккл, на Пс 10-16, на Мих, Соф, Наум, Авв, Агг, Иону, Авд, Зах, Мал, Иоиля, Ам, Мф, Дан, Ис, Иез, Иер. К этим комментариям примыкают «Книга вопросов еврейских на книгу Бытия» (389, Migne PL, t.23, p.937-1010), «Предисловие к переводу Паралипоменона» (392), «Предисловие к переводу Притч, Екклесиаста, Песни Песней» (392). Кроме того, богатый экзегетич. материал содержится в обширных письмах И., часто написанных с целью разъяснения того или иного темного места Писания. Первым таким письмом было послание к папе Дамасу о 6 гл. Ис (381). И. также перевел на лат. яз. беседы Оригена на Иер, Ис и Песнь Песней.

И. как филолог; его переводческие и экзегетич. принципы. И. был одним из немногих библеистов святоотеч. периода, основательно изучивших евр. язык. Он считал это необходимым, поскольку, будучи опытным литератором, знал, насколько неточным может быть любой перевод. Сначала он брал уроки у одного христианина-еврея, а потом пользовался услугами неск. ученых раввинов. В конце концов, И. стал свободно говорить на евр. и называл себя «трехъязычным человеком» (т.е. говорящим на лат., греч. и евр. языках). Знал он, хотя, вероятно, и хуже, сир. и *арам. языки. Ему удалось найти «Евангелие евреев» (см. ст. Апокрифы) и перевести его на латынь (перевод этот не сохранился). Познания И. оказали ему большую помощь в деле толкования Библии. Он убедился, что мн. греч. переводы отличаются от евр. текста, а *рукописи изобилуют *разночтениями. Он удивлялся, как прежде могли толковать Писание без соответствующей филологич. подготовки. Идеалом комментатора был для него Ориген. Хотя И. и отвергал богословские мнения великого александрийца, но до конца дней экзегеза Оригена представлялась ему исключительно ценной (Письмо 57).

И. приходилось защищаться от обвинения в использовании «языческих» научных методов, ссылаясь на свт.*Василия Великого, свт.Григория Богослова и *Амфилохия. Он шел еще дальше, утверждая, что в самой Библии использованы языч. источники. «Кому не известно, - писал он, - что и у Моисея и в писаниях пророков нечто заимствовано из книг языческих?» (Письмо 85). Будучи уверен, что Библия дана людям для назидания, что, в частн., Притчи учат «науке жизни», а Екклесиаст укрепляет «навык презирать мирское», И. считал, что это не может быть доводом против научного подхода к свящ. книгам. Любое ремесло, писал он, требует профессионализма. Это относится и к пониманию Библии. Несведущий же человек должен следовать «предшественникам и путеводителям» (Письмо 50).

И. часто полемизировал с иудейскими толкователями, но не пренебрегал *мидрашами, о к-рых узнал от них. Он даже признавал, что старые иудейские комментарии составили «некоторое основание будущему зданию» (Письмо 60). И. настаивал на духовном единстве двух Заветов. Памятуя, что «апостол был из иудеев; первая Церковь Христова собиралась из останков Израиля» (Письмо 64), он писал папе Дамасу: «Что читаем в Ветхом Завете, то самое находим и в Евангелии, и что будет прочитано в Евангелии, то выводится из свидетельства Ветхого Завета» (Письмо 18).

В своих переводах И. стремился передать букву евр. текста, не нарушая при этом законов лат. языка. «Апостолы и евангелисты, - говорил он, - при переводе древних писаний искали с м ы с л а, а не слов» (Письмо 53). Он ссылался на *Илария Пиктавийского, который, по его словам, «не корпел над мертвой буквой и не мучил себя над тухлым переводом невежд, но, так сказать, судом победителя переводил пленные мысли на свой язык» (там же). Знание вост. языков помогло И. разъяснять *акростихи в Писании, смысл *Имен Божьих, непереведенные слова (осанна, аллилуйя и др.). Он признал, что некоторые выражения и термины не имеют в лат. яз. точных эквивалентов (Письмо 111).

Экзегезу И. нельзя охарактеризовать однозначно. С одной стороны, под влиянием Оригена он отдавал дань *аллегорич. методу, очень многое толкуя иносказательно. Но, с другой стороны, он часто предпочитал историч., прямой смысл, отмечая, что этот смысл требует иных экзегетич. правил, нежели аллегоризм (Письмо 65). Свой метод И. сам характеризует след. образом: «Необходимость вынуждает меня направлять путь моей речи между историей и аллегорией, подобно тому, как это бывает между скалами и подводными камнями... От воли читателя, конечно, будет зависеть - по прочтении того и другого [объяснения] - решить, чему более должно следовать» (Толк. на Наума 2:1).

Немалый интерес представляют попытки И. дать объяснение спорным местам Писания. Он никогда их не замалчивал и не обходил, к чему его побуждали вопросы папы Дамаса и своих учениц. Он рассматривал притчу о неверном управителе, неточности в цитации ВЗ у евангелистов, *противоречия в деталях ветхозав. истории. По некоторым вопросам он вел оживленную переписку с собратьями. Так, с блж.Августином они обсуждали тему Апостольского собора (Деян 15). Августин считал, что собор предоставил христианам-евреям соблюдать прежние обычаи, хотя они и не имели спасительного значения. И. не соглашался с ним. При этом И., несмотря на пылкость своего темперамента, признавал д о п у с т и м о с т ь р а з л и ч н ы х п о н и м а н и й частных экзегетич. вопросов. «Я излагаю, - писал он, - различные толкования, чтобы каждый из многих объяснений следовал, чему хочет» (Письмо 90). Главным для него был центральный смысл Писания, его сущность. Конкретные подробности он считал важными, но не решающими для веры. Тем самым И. заложил основания для принципов всей будущей историко-богословской экзегезы. «Какая польза, - спрашивал И., - гоняться за буквой, спорить из-за ошибки писца или из-за хронологии, когда очень ясно говорится: "буква убивает, а дух животворит"» (2 Кор 3:6) (Письмо 67). *Боговдохновенность для И. была тесно связана с содержанием книг. Так, апокрифы он отвергал не просто потому, что «это книги не тех лиц, кому они приписаны в заглавии», а в силу того, что «в них допущено много погрешностей» и неискушенному человеку «нужно великое благоразумие иметь выбирать золото из грязи» (Письмо 87).

И. уделял внимание и исагогич. вопросам, хотя в его время сведения об истории *Древнего Востока были ничтожны. Однако неоценимую услугу оказало ему практическое знание Св. Земли. Так, в толковании на Ам, он описывает Иудейскую пустыню, близ к-рой он сам жил мн. годы. Он наблюдал природу Палестины, обычаи ее жителей, знакомился с преданиями и агадами. Все это восполняло те пробелы, к-рые впоследствии были заполнены открытиями библ. *археологии.

u M i g n e. PL, t.22-30; в рус. пер.: Творения блж. И. Стридонского, К., 1893-2, т.1-17, в предисловии к 1 т. дан перечень трудов И. в хронологич. порядке.

l Д и е с п е р о в А., Блж. И. и его век, М., 1916; еп.*И о с и ф (Баженов), Труды блж. И. в деле перевода Свящ. Писания, ПО, 1860, № 7; Л о п а р е в Хр., Блж.И., «Странник», 1905, № 2; НЭС, т.20; ПБЭ, т.6, с.327-41; *П о л я н с к и й Е.Я., Творения блж.И. как источник для библ. археологии, Каз., 1908; *С м и р н о в А.А., Блж.И. Стридонский как писатель историк и полемист, ПО, 1871, № 6; [Т ь е р и А.], Блж. И. и блж. Августин в их взаимных отношениях, Труды КДА, 1868, № 7; е г о ж е, Путешествие И. с Павлою и ее спутниками по святым местам, Труды КДА, 1869, № 1, 7, ВТ, № 139, 148, 166; C a v a l l e r a F., Saint J№rњme, sa vie et son oeuvre, P., 1922, v.1-2; K e l l y J.N.D., Jerome, L.-N.Y., 1975; M u r p h y F.X. (ed.), A Monument to St.Jerome, N.Y., 1952; см. также библиогр. к ст. Святоотеческая экзегеза.

Блаженный Иероним Стридонский

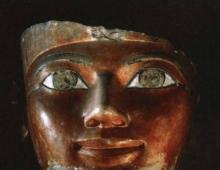

Блаженный Иероним родился между 340 и 350 годами, умер в 419/20 году. Он был родом из Далмации (Паннонии) из богатой христианской семьи. Образование он получил в Риме, после чего родители отправили его путешествовать. Побывав в Галлии и в Палестине, после многих лет странствий Иероним прибыл в Антиохию, где неожиданно принял решение стать монахом. Он удалился в Халкийскую пустыню, где жил отшельником. Практикуя крайний аскетизм, ходил нагой и никогда не умывался, отчего впоследствии многие художники Возрождения изображали святого Иеронима в пещере в довольно неприглядном, хотя и вдохновенном виде.

В пустыне у Иеронима было много свободного времени, и он выучил еврейский и греческий языки. Он был рукоположен в священника Павлином, «староникейским» антиохийским епископом, враждовавшим с тем самым Мелетием, который рукоположил Златоуста. Иероним также придерживался крайнего варианта никейского Православия, которое в последние десятилетия IV века поддерживалось и Римской церковью.

В 381 году он находится в Константинополе, где проходит Второй Вселенский Собор. Вместе со своим другом Максимом Циником он полемизирует со святым Григорием Богословом, обвиняя его в недостаточно православных взглядах.

В продолжение всех этих лет он усиленно изучает Священное Писание и совершенствует свое знание греческого языка. Он пишет по-латыни жизнеописания восточных монахов? одно из первых агиографических сочинений в истории. Он переводит на латынь «Хронику» Евсевия, а также? самое главное? проповеди Оригена на книги пророков Исайи и Иеремии. Иероним на всю жизнь остался преданным поклонником Оригена и его экзегетического метода, что впоследствии сыграло большую роль в его жизни.

В 382 году блаженный Иероним возвращается в Рим, где проводит четыре года. Несмотря на то, что он продолжает монашеский образ жизни, вокруг него собирается небольшое светское общество, состоящее главным образом из богатых римлянок (в основном набожных вдовиц и дев), любивших проводить время в ученых разговорах. Главными действующими лицами последующих событий становятся Маркелла, Фабиана и Паула, которые под влиянием Иеронима выучили еврейский и греческий языки, после чего общими усилиями занялись переводом Библии на латынь. Их перевод Псалтири (так называемая «Римская псалтирь») лег в основу западной литургической традиции и используется почти без изменений на протяжении вот уже шестнадцати столетий.

В 386 году Иероним переехал жить в Вифлеем в сопровождении помогавших ему вдов и девиц, которых он разместил по окрестным монастырям. Они продолжают совместную работу по переводу Библии, пользуясь преимущественно «Гекзаплами» Оригена. Иногда, но не слишком часто, они сверяли свой перевод с еврейским оригиналом. Результатом их трудов явилась латинская Библия, Вульгата.

Помимо этого святой Иероним написал несколько книг об аскезе. Также, будучи непосредственным участником первых вспышек оригенистского спора, он написал трактат «Против Руфина». Руфин был одним из учеников блаженного Иеронима. Разделяя интерес своего учителя к Оригену, он перевел на латынь классический труд Оригена «О началах». В своем переводе Руфин по возможности сгладил все сомнительные места, сделав Оригена более православным, чем он был на самом деле. Антиоригенистские нападки святого Епифания Кипрского (того самого, который коллекционировал ереси) и архиепископа Иоанна Иерусалимского подвигли Руфина на публичное отречение от Оригена. Напротив, Иероним, прекрасно понимавший все спорные моменты Оригенова учения, остался верен его памяти и выступил с опровержением его врагов.

В целом блаженный Иероним предстает перед нами как необычайно цельная, последовательная натура, как очень симпатичный, хотя и причудливый человек, к тому же чрезвычайно трудолюбивый. Он не оставил нам интересных богословских трудов, но в его письмах мы находим обсуждение одного вопроса, и по сей день представляющего экклезиологический интерес, связанного с проблемой происхождения епископата. Здесь следует заметить, что обширная переписка Иеронима, адресованная в основном уже упоминавшимся его помощницам, является драгоценнейшим источником информации о жизни Церкви в то время. Также чрезвычайно интересны его личные мнения, в частности нескрываемая неприязнь к епископам. Блаженный Иероним, будучи сам пресвитером, был убежден, что между епископами и пресвитерами нет разницы:

Отсюда следует, что священник и епископ? одно и то же и что до того, как, подстрекаемое диаволом, в религию пришло честолюбие, и люди стали говорить: «Я Павлов», «Я Аполлосов», «Я Кифин», ? Церковь была одним телом и руководилась священниками.

(«На послание к Титу», 1, 1, 5)

Таким образом, святой Иероним отстаивал необходимость сохранения в Церкви коллективного руководства пресвитеров.

В своем знаменитом письме к Евангелу Иероним излагает ту же самую идею о равенстве священников и епископов. Он подчеркивает утилитарный характер епископства:

Когда впоследствии один пресвитер был избран для руководства всеми остальными, это было сделано, дабы исцелить раскол и предотвратить разрывание Церкви на части различными лицами, желавшими притянуть ее к себе.

Даже в Александрии со времен евангелиста Марка... пресвитеры всегда именовали епископом одного, избранного из их числа... Ибо кроме посвящения в чем заключается функция епископа, что бы не было в то же время и функцией пресвитера?

По весьма очевидным причинам эти высказывания святого Иеронима всегда вдохновляли протестантов, но и не только их. Когда в 1922 году украинская Церковь не пожелала признать русский епископат, группа священников, собравшись, рукоположила во епископы нескольких священников из своего числа, осуществив как раз тот самый «александрийский» способ рукоположения, о котором сообщает Иероним.

Касательно конкретного исторического случая в Александрии это письмо? наш единственный источник, и притом не слишком достоверный. Неясно, говорит Иероним о рукоположении или же об избрании епископов пресвитерами. Кроме того, поскольку Александрия была большим городом, в ней имелось несколько постоянных евхаристических общин, каждая во главе со своим пресвитером, которые выполняли роль своего рода епископов. Их роль в избрании архиепископа, возможно, объясняется именно этим.

С другой стороны, уже в I веке, как мы находим у святого Игнатия Антиохийского, епископ председательствует над собранием пресвитеров, которое действует как совещательный орган; поэтому в каждом отдельном месте может быть только один епископ? председатель евхаристического собрания.

Очевидно, решение важной проблемы происхождения епископата не может быть основано ни на личных предпочтениях блаженного Иеронима, ни на излагаемом им отдельном и малодостоверном историческом событии.

Из книги Вселенские Соборы автора Карташев Антон Владимирович Из книги Великая Борьба автора Уайт ЕленаГлава 6 Гус и Иероним Евангелие проникло в Богемию еще в IX столетии. Библия была переведена, и общественное богослужение совершалось на родном языке народа. Но по мере увеличения папской власти Слово Божье все больше и больше заглушалось, становилось чем-то

Из книги КНИГА ОБ АНТИХРИСТЕ автораИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ

Из книги Учение и жизнь ранней церкви автора Холл Стюарт Дж.Иероним Немало вреда монашескому движению на Востоке причинил внезапно разразившийся спор. Образованность Евагрия не понравилась тем, кто считал невежество добродетелью, а простоту - достоинством. Таких оказалось большинство, и объединенными усилиями они обрушились

Из книги Библиологический словарь автора Мень АлександрИЕРОНИМ (Иван Евгеньевич Лаговский), архим. (1827–84), рус. правосл. библеист. Род. в семье сел. священника Костромской губ. Окончил Костромскую ДС и СПб.ДА (1853). Был направлен в Пермскую ДС, где преподавал Свящ. Писание в течение 25 лет. С 1868 ректор ДС. В 1856 принял сан священника, а в

Из книги Книга об Антихристе автора Деревенский Борис ГеоргиевичИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ Евсевий Софроний, блж. (ок.342–420), зап. отец Церкви, переводчик Библии, один из крупнейших экзегетов *святоотеч. периода. Род. в г. Стридоне (на с. - в. Балканского п–ова). Семья И. принадлежала к римским колонистам–землевладельцам, хотя, по некоторым

Из книги Путь отцов автора Амман А.ИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ

Из книги Формирование средневековой философии. Латинская патристика автора Майоров Геннадий ГригорьевичИероним (†420)Художники Ван Эйк и Дюрер изобразили Иеронима склоненным над рукописью. Он сидит за пюпитром, подобно евангелистам из каролингских молитвенников. Сонный лев, как кот, вытянулся у стола. Голова Иеронима в сиянии лучей: видимо, на него снизошло вдохновение.

Из книги Творения автора Стридонтский Иероним3. ИЕРОНИМ И АМВРОСИЙ Иероним Стридонский и Амвросий Медиоланский пользовались в средние века высочайшим авторитетом отнюдь не из?за философской оригинальности или теологической «глубины». Оба они были не столько теоретиками, сколько практиками. Их авторитет зависел

Из книги История христианства. Том I. От основания Церкви до эпохи Реформации автора Гонсалес Хусто Л.И.Н. Голенищев–Кутузов Иероним Современник Амвросия Медиоланского, ритор и анахорет, аскет и ругатель, Иероним был одним из любимых авторов Эразма Роттердамского, издавшего его произведения в Базеле в 1516–1520 гг. Великий писатель Возрождения видел в Иерониме не «отца

Из книги Никейское и посленикейское христианство. От Константина Великого до Григория Великого (311 - 590 г. по Р. Х.) автора Шафф ФилипИероним Стридонский Иероним (из книги О знаменитых мужах) Я, Иероним, сын Евсевия из города Стридона, разрушенного гетами, который некогда находился на границе между Далмацией и Паннонией, до настоящего, т. е. до четырнадцатого года царствования императора Феодосия,

Из книги Теологический энциклопедический словарь автора Элвелл Уолтер16 Иероним Честно признаюсь, что меня охватило негодование. Я не могу слышать таких кощунственных речей. Иероним Из всех выдающихся фигур IV века Иероним – личность самая необычайная. И выделялся он не святостью, как Антоний, не проницательностью в богословских вопросах,

Из книги История патристической философии автора Морескини Клаудио Из книги Патрология. Период посленикейский (IV в.- первая половина V в.) автора Скурат Константин ЕфимовичИероним (Jerome, са. 347419). Библеист и переводчик, стремившийся познакомить западное христианство с лучшими образцами греческой мысли, Иероним чувствовал недостаточную образованность Запада и трудился во елаву Церкви.Иероним (латинское имя Eusebius Hieronomous)родился в небольшом

Из книги автораIII. Иероним Иероним, начиная с конца XIX в., стяжал славу как носитель безмерной, исключительной образованности, но эта слава затем, будучи подвергнута радикальному пересмотру, значительно померкла, ибо стали утверждать, что Иероним не был искренен, заявляя, что он прочел

Из книги авторабл.Иероним Стридонский Житие Большую часть жизни своей бл. Иероним провел на Востоке, где и написана им большая часть его произведений. Но по характеру первоначального воспитания своего, он - римлянин, а потому и по всем симпатиям своим, по характеру своих ученых трудов,

Вконтакте

Почитается как в православной, так и в католической традиции как святой и один из учи́телей Церкви.

Биография

Иероним был человеком большого интеллекта. Он изучал философию в Риме, где был крещен около 360 года уже в зрелом возрасте, хотя христианами были уже его родители. Был учеником известного грамматика Элия Доната, знатока античной и христианской литературы того времени.

Со временем Иероним стал одним из самых образованных Отцов Церкви. В Риме он был возведен в сан священника, но нажил себе много врагов и вынужден был уехать.

Он много путешествовал и, будучи молодым человеком, совершил паломничество в Святую землю. Позже (в 374 г.) он удалился на четыре года в Халкидскую пустыню, где стал аскетом. Здесь он изучал еврейский язык и спутниками себе имел, по его собственным словам, «лишь скорпионов и диких зверей».

В 386 г. Иероним обосновался в Вифлееме. За ним туда последовала римская аристократка Паула, которую он обратил в христианство. Она основывала обители и монастыри, и именно здесь в течение долгих лет Иероним переводил Ветхий и Новый Заветы на латинский язык.

Его перевод Библии - Вульгата - был одиннадцать столетий спустя провозглашён Тридентским собором в качестве официального латинского перевода священного писания.

Перевод Библии

Главные работы Иеронима - латинский перевод Ветхого завета, сделанный на основе Септуагинты (с древнегреческого языка) и еврейского текста Ветхого Завета (кроме книг, изначально написанных на арамейском и древнегреческом), и редакция латинской версии Нового завета (лат. Itala или лат. Vetus Latina ), получившие впоследствии название Вульгата (лат. Vulgata ), а также исторический труд «О знаменитых мужах» (лат. De viris illustribus ).

Рубенс, Питер Пауль (1577–1640) , Public Domain

Рубенс, Питер Пауль (1577–1640) , Public Domain

Сохранилось другое его историческое произведение - «Хроника», в которой он излагает события всемирной истории начиная с «сотворения мира», основываясь на «Хронике» с дополнениями.

Наследие Иеронима также составляют более 120 его писем.

Фотогалерея

Полезная информация

Софро́ний Евсе́вий Иерони́м

лат. Sophronius Eusebius Hieronymus

Легенда о льве

Существует легенда о том, что, когда Иероним жил в монастыре, к нему вдруг пришёл хромой лев. Все монахи разбежались, а Иероним спокойно обследовал больную лапу льва и вытащил из нее занозу.

После этого благодарный лев стал его постоянным спутником. Монахи обратились с просьбой к Иерониму заставить льва работать, чтобы он так же, как они, сам зарабатывал себе хлеб насущный. Иероним согласился и заставил льва стеречь монастырского осла, когда тот возил дрова

Однажды лев заблудился и осёл остался без охранника. Оставленного без присмотра осла украли грабители и продали каравану купцов, которые его увели. Вернувшись, лев не нашёл осла и, глубоко опечаленный, пошёл обратно в монастырь. Монахи при виде виноватого взгляда льва решили, что он съел осла, и во искупление греха приказали льву делать работу, предназначавшуюся ослу.

Лев повиновался и стал смиренно трудиться. Но однажды лев увидел пропавшего осла в караване и в качестве доказательства своей невиновности с триумфом привёл целый караван в монастырь. (Основание этой легенды можно найти в житии преп. Герасима (Иорданского).)

В связи с этой легендой Иероним в западно-европейской живописи почти всегда изображался в сопровождении льва.

Память

Память в Католической церкви — 30 сентября, в Русской православной церкви (именуется Иероним Блаженный) — 28 июня (15 июня по юлианскому календарю), в Элладской Православной Церкви — 15 июня по григорианскому календарю

День переводчиков

Святой Иероним считается покровителем всех переводчиков.

30 сентября был объявлен в 1991 г. Международной федерацией переводчиков Международным днем переводчиков.

Блаженный Иероним Стридонский родился в христианской семье в городе Стридоне (Далмация и Паннония). Для завершения образования родители послали его в Рим, где он изучал светские науки. В начале своей жизни в столице юноша увлекся мирской суетой, но вскоре в нем созрело решение в корне изменить свою жизнь. Когда юноше было около 20 лет, он принял святое Крещение. После этого он посетил Галлию. Здесь у святого Иеронима пробудилось желание всецело посвятить себя Богу и принять монашество.

Около 372 года блаженный Иероним вернулся в родной город, но родителей в живых уже не застал. На него легли заботы о воспитании младших сестры и брата Павлиниана. Постриг пришлось на время отложить. Блаженный Иероним стал ревностно изучать Священное Писание.

Устроив домашние дела, он поехал на Восток и около 5 лет прожил в одном сирийском монастыре, соединяя работу над Священным Писанием с суровыми аскетическими подвигами. Кроме того, святой Иероним в совершенстве изучил еврейский и халдейский языки. В этот период началась его переписка с многочисленными лицами по самым разнообразным вопросам. Сохранилось до 120 писем, бесспорно написанных блаженным Иеронимом. В это время в Антиохии происходили разногласия между сторонниками епископов Мелетия, Павлина и Виталия. Споры достигли и обители, где трудился блаженный Иероним. Вследствие несогласий ему пришлось покинуть обитель и уйти в Антиохию. Здесь епископ Павлин посвятил его в сан пресвитера. Затем блаженный Иероним посетил Константинополь, беседовал со святителями Григорием Богословом и Григорием Нисским, а в 381 году отправился в Рим. В Риме он продолжал ученые труды. Святой Папа Дамас I (366-384), также занимавшийся изучением Священного Писания, приблизил его к себе. Но из-за обличения блаженным нравов современного ему римского христианского общества образовалась целая партия недоброжелателей блаженного. После трехлетнего пребывания в Риме блаженный Иероним вынужден был навсегда покинуть этот город. Вместе со своим братом Павлинианом и друзьями блаженный Иероним посетил Святую Землю, монахов Нитрийской пустыни, а в 386 году поселился в пещере в Вифлееме, поблизости от пещеры Рождества Христова, и начал полную суровых подвигов жизнь. Это был период расцвета его творческой деятельности. Выдающийся ученый своего времени, блаженный Иероним оставил Церкви богатое письменное наследие: сочинения догматикоские, нравственно-аскетические, труды по истолкованию Священного Писания, труды исторические. Но главным его подвигом был сделанный заново перевод на латинский язык книг Нового и Ветхого Завета. Этот перевод под названием Вульгаты вошел во всеобщее употребление в Западной Церкви.

Блаженный Иероним с глубокой скорбью пережил падение любимого им города Рима, завоеванного готами в 410 году. А в 411 году блаженного постигло новое испытание - набег диких бедуинов-арабов. Лишь милостью Божией община престарелого подвижника была спасена от полного разорения. Свою жизнь он окончил в той же Вифлеемской пещере. Датой смерти блаженного Иеронима считается 420 год. Мощи его были перенесены из Вифлеема в Рим.

*На русском языке издано:

1. Творения. В 17-ти частях. Изд. 2-е. Киев, 1893-1903 (Библиотека творений святых отцев и учителей Церкви западных, издаваемых при Киев. ДА. Кн. 3-6, 8, 11, 13-18, 21, 23).

2. Творения. Т. 1-4. Киев, 1863-1868. Т. 1-3: Письма к разным лицам. Т. 4: Жизнь святого Павла пустынннка. Жизнь св. Илариона пустынника. Жизнь Малха монаха. Устав св. Пахомия. Письма святого Пахомия о святой Феодоре. Книга Дидима о Святом Духе. Спор православного с последователем Люцифера. Книга против Гельвидия. Две книги против Иовинизпа. Книга против Вигилянция. Книга против Иоанна Иерусалимского.

3. Житие преподобного отца нашего Илариона Великого († 371: память 21 октября) / Пер. с латин. И. Помяловского. СПб., 1893. (Палестинский Патерик. Изд. Православ. Палестинского О-ва. Вып. 4. СПб., 1893). То же. Изд. 2-е. СПб., 1899.

4. О положении и названиях еврейских местностей (ок. 388 года) / Пер. И. Помяловского. СПб., 1894. (Православ. Палестинский Сборник. Т. 13. Вып. I.

5. Сказание о добродетелях блаженной Павлы // Христианское чтение. 1847. IV. С. 186 слл.

6. Письма епископу Илиодору, посвященное памяти Непоциана пресвитера / Пер. М. И. Богословского // Там же. 1832. XLVIII. С. 171 слл.

7. Письма Лете, о воспитании малолетней дочери // Там же. 1834. IV. С. 250 слл.

8. Письма Непоциану, об обязанностях клириков // Там же. 1836. II. С. 252 слл.

9. Письма Марцелле, которую он приглашает в Вифлеем // Там же. 1837. IV. С. 303 слл.

10. Письма Гавденцию о воспитании малолетней Пакатулы // Там же. 1838. II. С. 306 слл.

11. К Алгазии // Там же. 1846. IV. С. 209 слл.*

Иконописный подлинник |

|