Билет представления о человеке в античном мире. Реферат на тему "античная культура человек эпохи античности" Понимание положения человека в мире выработанное античной

Античностью (с латинского это слово означает «древность» - antiquus) называют эпоху двух великих цивилизаций - Древней Греции и Рима.

Периодизация античности

Отвечая на вопрос о том, что такое античное общество, нужно знать, в какую эпоху оно существовало и на какие периоды делилось это время.

Общепринятой считается следующая периодизация:

1. Ранняя античность - время зарождения греческих государств.

2. Классическая античность - период единства римской и греческой цивилизации.

3. Поздняя античность - время распада Римской империи.

Рассматривая античное общество, нужно учитывать тот факт, что временные рамки здесь точно установить невозможно. Греческая цивилизации появилась раньше римской, а Восточная существовала еще какое-то время после падения Западной. Считается, что эпоха античности - это время с VIII в. до н. э. по VI в. н. э., до начала средневековья.

Появление первых государств

На Балканском полуострове в древности произошло несколько неудачных попыток создания государств. Это был период предыстории

2700—1400 гг. до н. э. - время минойской цивилизации. Она существовала на Крите и имела высокий уровень развития и культуры. Была уничтожена природной катастрофой (извержение вулкана, породившее сильное цунами) и греками-ахейцами, захватившими остров.

Примерно в XVI веке до н.э. в Греции возникла микенская цивилизация. Она погибает в 1200-1100 году до н. э. после вторжения дорийцев. Это время называют еще «темными греческими веками».

После исчезновения остатков микенской культуры начинается первый период античности. По времени он совпадает с концом и формированием раннеклассового общества.

Древнегреческое государство являлось первичной цивилизацией. Оно берет свое начало в первобытном строе, и до него не было предшествующего опыта государственности. Поэтому античное общество испытывало сильное влияние первобытности. Это проявлялось, прежде всего, в религиозном мировоззрении. Человек в этот период рассматривался как Отсюда вытекает главная особенность античности - активная позиция по отношению к миру.

Жизнь в античном обществе: структура и классы

Первые греческие государства развивались очень активно. Этому способствовала борьба между крестьянами и знатью, когда первых последняя пыталась обратить в долговое рабство. Во многих других древних цивилизациях это удалось сделать, но только не в греческой. Здесь демос не только смог отстоять свою свободу, но и добился некоторых политических прав. Конечно, это не значит, что общество в античном мире не знало рабства. И древняя Греция, и впоследствии Рим были

Что такое античное общество и какова его структура? Основным государственным образованием античного мира был полис, или город-государство. Поэтому здесь сложилось общество, совершенно отличное от других стран. Его ядром выступала община. Каждый занимал в ней свое положение. Оно определялось наличием гражданского статуса. Все население делилось на три категории: полноправные граждане, неполноправные и бесправные. Гражданский статус - главное достижение античного общества. Если в других странах население жило в строгих рамках сословий, то в Греции и Риме более важным было наличие статуса гражданина. Он позволял демосу на равных со знатью принимать участие в управлении полисом.

Римское общество несколько отличалось от греческого и имело следующую структуру:

2. Свободные земледельцы и ремесленники. В эту же категорию населения входили колоны.

3. Торговцы.

4. Военные.

5. Рабовладельцы. Здесь на первом месте находилось сенаторское сословие.

Наука и культура античного общества

Первые научные знания были получены еще в далекой древности, в государствах Востока. Этот период называют преднаучным. В дальнейшем эти учения получили свое развитие в Древней Греции.

Наука античного общества - это появление первых научных теорий, основных понятий, трактатов и сообществ. В это время происходит формирование и зарождение многих современных наук.

В своем развитии наука античности прошла долгий путь:

1. Ранний этап - VII-IV вв. до н.э. Это время естествознания и философии. Первые ученые-философы в основном интересовались проблемами природы, а также поиском первоосновы всего живого.

2. Эллинский этап - он характеризуется расчленением единой науки на отдельные направления: логику, математику, физику, медицину. Это время считается высшим расцветом античной науки. Создают свои великие труды Евклид, Аристотель, Архимед, Демокрит.

3. Римский этап - время упадка античной науки. Из наиболее важных достижений этого периода можно выделить астрономию Птолемея.

Главный успех науки античного времени заключается в формировании отдельных направлений, создании первой терминологии и методов познания.

Философия античного общества и ее знаменитые представители

Возникла она в VII—V вв. до н. э. в Греции и делится на следующие этапы:

1. Натурфилософия, или ранняя классика. Философы этого времени в первую очередь интересовались вопросами космологии. Яркие представители: Фалес, Пифагор, Демокрит.

2. Классика - это период расцвета время, в котором жили ее самые яркие представители: Сократ, Платон, Евклид, Аристотель. Здесь впервые на смену вопросам натурфилософии пришел интерес к проблеме добра и зла, этики.

3. Философия эллинизма - в это время начинается активное развитие философской мысли под влиянием древнегреческих ученых. Самые знаменитые представители: Сенека, Лукреций, Цицерон, Плутарх. Появляется много направлений эпикуреизм, неоплатонизм и стоицизм.

Влияние античности на современную культуру

Древнюю Грецию и Рим поэтично называют колыбелью современной цивилизации. Несомненно, античное общество оказало колоссальное влияние на развитие других стран и народов. Науки, театр, спортивные соревнования, комедия, драма, скульптура - не перечислить всего, что подарил античный мир современному человеку. Это влияние до сих пор прослеживается в культуре, быту и языке многих романских народов и жителей Средиземноморского региона.

Образ человека в античной культуре.

Греция (Элада), Рим

Элада с существовала с 7 века по 5 до н.э.

Космос - (с греч.) красота и порядок.

Отличительные черты:

Космоцентризм.

Открытость и днамизм.

Свободное отношение к традиции.

Отсутствие каст и жильцов. Огромная степень свободы.

Полис.

Теоретичность, созерцательность.

Человек - существо политическое (заон политикион). Человек - гражданин полиса, участвует в политике, имеет определенные права, это свободный гражданин, имеет досуг, занимается познанием.

Человек, который оказался вне полиса - не человек.

Первоначально человек не существует сам по себе, а лишь в системе определенных отношений, воспринимаемых как абсолютный порядок и космос. Со всей своей природной и социальной средой, соседями и полисом, неодушевленными и одушевленными предметами, животными и богами он живет в едином, нераздельном мире. Даже боги, также находящиеся внутри космоса, являются для людей реальными действующими лицами. Само понятие космоса здесь имеет человеческий смысл, вместе с тем человек мыслится как часть космоса, как микрокосм, являющийся отражением макрокосмоса, понимаемого как живой организм. Именно таковы взгляды на человека у представителей милетской школы, стоящих на позициях гилозоизма, т.е. отрицавших границу между живым и неживым и полагавших всеобщую одушевленность универсума.

Для Сократа основной интерес представляет внутренний мир человека, его душа и добродетели. Он впервые обосновывает принцип этического рационализма, утверждая, что «добродетель есть знание». Поэтому человек, познавший что такое добро и справедливость, не будет поступать дурно и несправедливо.

Демокрит - представитель материалистического монизма в учении о человеке. Человек, по Демокриту, - это часть природы, и, как вся природа, он состоит из атомов. Из атомов же состоит и душа человека. Вместе со смертью тела уничтожается и душа. В отличие от такого вульгарно-материалистического взгляда на душу человека его этическая концепция носит более деликатный характер. Цель жизни, по нему, - счастье, но оно не сводится к телесным наслаждениям и эгоизму.

В единстве и противоположности души и тела заключен, по Платону, вечный трагизм человеческого существования. Телесность ставит человека в животный мир, душа возвышает его над этим миром, тело - это материя, природа, душа же устремлена в мир идей. Позднее этот трагизм станет одним из существенных моментов русской религиозной философской антропологии.

В единстве и противоположности души и тела заключен, по Платону, вечный трагизм человеческого существования. Телесность ставит человека в животный мир, душа возвышает его над этим миром, тело - это материя, природа, душа же устремлена в мир идей. Позднее этот трагизм станет одним из существенных моментов русской религиозной философской антропологии.ще один отличительный признак человека - его разумность, «человек и есть в первую очередь ум». Таким образом, человек, по Аристотелю, - это общественное животное, наделенное разумом. Социальность и разумность - две основные характеристики, отличающие его от животного.

К этому следует добавить, что Аристотель вплотную подходит к формулировке положения о деятельностной сущности человека. Он, в частности, пишет, что добродетельная жизнь человека имеет проявление в деятельности, в которой заключена и единственная возможность самореализации личности.В заключение отметим, что древнегреческая философская антропология, как и древневосточная, несет на себе печать мифологии и религии и развивается в непосредственном диалоге с ними.

Мировоззрение и его основные типы.

Каждый человек обладает определенным мировоззрением. Мировоззрение бывает 2-х уровней:

1) обыденное мировоззрение- это примитивный взгляд на мир, на основе житейской мудрости.

2) научно- философское мировоззрение- основывается на знаниях, убеждениях, включает синтез наук и саму философию.

Философия нуждается в науках, так как она должна опираться на последнее достижение или изобретения, как в естественно- научных, так и в гуманитарных сферах науки.

Науки также не могут существовать без философии.

Во-первых- наука должна переосмыслить свои достижения.

Во- вторых- она пользуется методами предложенными философией. Мировоззрение - это система взглядов на окружающий мир, человека, общество и природу основанной на знаниях, чувствах и эмоциях, ценностных ориентирах. В результате чего человек овладевает убеждением в том, что он адекватно воспринимает мир.

Существует 3 типа мировоззрения: научно - философское,

мифологическое, религиозное

Философия, её предмет и роль в обществе.

Филoсoфия-этo свoбoднoе мышление и искание истины. Филoсoфия-этo наука o наибoлее oбщих закoнах развития прирoды, oбщества и челoвеческoгo мышления. Этo учение o мире как целoм и o месте челoвека в нем.Филoсoфия непрерывнo связана с мирoвoззрением. С пoмoщью филoсoфии мирoвoззрение дoстигает высoкoй степени упoрядoченнoсти, oбoбщеннoсти. Развитие мирoвoззрения пoмoгает пoнять слoжнoсть филoсoфских вoпрoсoв. Без мирoвoззрения челoвек не мoжет стать личнoстью, егo деятельнoсть будет прoтекать метoдoм прoб и oшибoк.

1.

Изучение филoсoфии пoзвoляет расширить кругoзoр и вырабoтать вдумчивoе oтнoшение кo всему, чтo прoисхoдит в oкружающем мире.

2.

Филoсoфия учит мудрoсти, глубoкoму прoникнoвению в мир прирoды, чувств челoвека.

3.

Филoсoфия учит владению пoнятиями, анализирoвать прoтивoречия, выделять главнoе.

4.

Её изучение пoзвoляет выйти за узкие рамки oбыденных представлений, делает духoвный мир челoвека бoгаче, а личнoсть интереснее. Философия должна рассматриваться как социально-историческое знание, тесно связанное с жизнью, постоянно развивающееся вместе с ней.

4. Проблема человека в философии Древней Индии .

Древнеиндийская философия человека представлена в памятнике древнеиндийской литературы - Ведах, в которых выражено одновременно мифологическое, религиозное и философское мировоззрение. Повышенный интерес к человеку и в примыкающих к Ведам текстах - упанишадах. В них раскрываются проблемы нравственности человека, а также пути и способы освобождения его от мира объектов и страстей. Человек считается тем совершеннее и нравственнее, чем больше он достигает успеха в деле такого освобождения. Последнее, в свою очередь, осуществляется посредством растворения индивидуальной души в мировой душе, в универсальном принципе мира. Человек в философии Древней Индии мыслится как часть мировой души. В учении о переселении душ граница между живыми существами и богами оказывается проходимой и подвижной. Только человеку присуще стремление к свободе, к избавлению от страстей и путь эмпирического бытия с его законом сансары-кармы. Упанишады оказали огромное влияние на развитие всей философии человека в Индии. В частности, велико их влияние на учения джайнизма, буддизма, индуизма, санкхьи, йоги.

Древнегреческая натурфилософия.

Натурфилософия Древнегреческая, исторически первая форма философии; 1-й этап развития античной философии (6-5 вв. до н. э.). Представители ионийской школы натурфилософии: Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Анаксагор, Демокрит и др. В западную часть греческого мира философию перенёс Пифагор - основоположник италийской школы. К ней принадлежат также Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский, Эмпедокл и др. Ионийская школа тяготела к стихийному материализму, италийская - к идеализму. Главный предмет на этом этапе - природа, внешний физический мир (космос), его происхождение и устройство; основной философский вопрос - вопрос о первооснове всего сущего. Фалес считал такой первоосновой воду, Анаксимандр - апейрон (неопределённую и безграничную материю), Анаксимен - воздух, Гераклит - огонь, Пифагор - числа.В 5 в. до н. э. большинство философов отказались от единого первоначала и пришли к идее о множественности элементов, из которых состоит мир. Для Эмпедокла это огонь, вода, воздух и земля; для Анаксагора - мельчайшие, бесконечно делимые частицы («семена» всех вещей); для Демокрита - атомы и пустота. Философов интересовали вопросы о возможности движения (Гераклит представлял мир вечно подвижным и изменчивым, Парменид - совершенно неподвижным), верного постижения мира с помощью чувств и др.

Ко 2-й пол. 5 в. до н. э. натурфилософия исчерпала себя в связи с появлением множества взаимоисключающих теорий, в равной степени недоказуемых. С софистов и Сократа начинается переключение философского поиска с внешнего мира на проблемы человека и общества.

Античная философия о человеке, обществе и государстве.

Основными представителями направлений и школ античной философии являются:

1) пифагорейцы (Пифагор) - рассматривали числовые отношения как первооснову (субстанцию) мира;

2) диалектика Гераклита (Гераклит) - учение о единстве противоположностей (диалектика);

3) элеаты (Парменид, Зенон) - ввели понятие «бытие» и считали, что небытия (пустоты) нет, поэтому никакое движение невозможно;

4) атомисты и наивные материалисты (Демокрит, Эпикур; Фалес, Анаксемен) - первые учили, что мир состоит из атомов и пустоты, а вторые сводили его к единой материальной первооснове (субстанции) - воде, воздуху, апейрону;

5) софисты и Сократ - впервые обратились к философскому осмыслению бытия человека;

6) платоники (Сократ, Платон, Плотин) - рассматривали вещи как воплощение идей;

7) школа Аристотеля (перипатетики) - утверждали, что никакое самодвижение невозможно, поэтому источник движения мира должен находится за его пределами (метафизика). Аристотель создал учение о материи и форме.

Античную философию в целом можно кратко охарактеризовать:

1. Большинство философов этого периода основой всего сущего считали Космос, созданный по типу разумного, живого человеческого тела. Космос вечен, абсолютен, кроме него ничего нет. Он един, одухотворен. Его можно видеть, слышать и осязать. Он совершенен (божественен).

2. илософы пытались найти единую и неделимую первооснову мира (у Фалеса - это вода, у Гераклита - огонь, у Демокрита - атомы и т. д.).

3. были заложены основы диалектики, обосновано положение о том, что жизнь природы есть постоянное развитие, источником которого являются единство и борьба противоположностей (Гераклит, Зенон и другие).

4.периода были раскрыты особенности форм познания: истинное знание доступно лишь разуму, который подчиняется законам логики; чувства не являются источником знания, их область - лишь мнения людей (Демокрит, Платон, Аристотель).

5. Была разработана концепция не страдающего, а действующего человека, социальность которого вытекает из его природы. Он - центр культуры, ее творец (софисты); его призвание - познавать и творить добро (Сократ).

6. Значительное внимание уделялось проблемам нравственности. Источником нравственности являются природа, разум, знание. Идеалом нравственного человека считался мудрец - умеренный, благоразумный, бесстрашный, гармоничный человек.

7. было разработано учение об идеальном государстве, основанном на труде рабов. Так, Платон считал, что наиболее совершенным государством является аристократическая республика, в которой правят философы, а государство охраняют воины, производят материальные блага ремесленники. Только последние могут владеть собственностью, так как им необходимы стимулы к труду.

7. Философия Средневековья .

Средневековым называют период исторического развития Западной Европы и Ближнего Востока со времени падения Римской империи до XIV- XVвв.. Философия этого времени

Основных 2 источ-в:

1.древнегреческая философия

2.священные писания, которое повернуло философию в русло христианства.

Отличительной чертой философии средних веков являлось ее ярко выраженный религиозный характер. Религиозное мировоззрение теоцентрично. Теоцентризм – это такое понимание мира, в котором историзм и причина всего сущего выступал бог, он центр мироздания, актив. и творич. начало. В основе гносеологии идея божеств. откровения.

Мировоззрение в соответствии с которыми Бог из лично сотворил живую и неживую природу, находящийся в постоянном изменении, называется креоционизм. Система взглядов в соответствии с которым всеми мир событиями управл. Бог, называется провиденциализм.

С IV в. религия распространяет свое влияние на все, формирование общественной жизни и прежде всего духовную.

В историю философия этого времени вошла под названием схоластика (символ оторван от реальной жизни).Представители средневековой схоластики – Фома Аквинский.

Доя философии этого времени была характерна борьба материализма и идеализма, она выражалась в споре реалистов и номиналистов по поводу того, что из себя представляет общественный понятие, т.е. универсальные. В борьбе этих 2

Вывод: главной чертой средневековой философии является креационизм, т.е. ярко выраженный религиозный характер.

Необходимо отметить также, что Сократ - принципиальный враг изучения природы. Работу человеческого разума в этом направлении он считает нечестивым и бесплодным вмешательством в дело богов. Мир представляется Сократу творением божества, "столь великого и всемогущего, что оно все сразу и видит, и слышит, и повсюду присутствует, и обо всем имеет попечение". Таким образом, истинный гражданин должен верить в богов, приносить им жертвы и вообще исполнять все религиозные обряды, надеяться на милость богов и не позволять себе "дерзости" изучать мир, небо, планеты.

2.2 Проект идеального государства, общества

IV в до н.э. ознаменовался кризисом полисной системы в Греции. Во многом это было последствием Пелопонесской войны (431–404гг), которая привела к падению общественной морали и размыванию традиционных ценностей греческого общества. Э. Д. Фролов отмечал, что “кризис полиса был прежде всего кризисом гражданского общества”, то есть произошло разрушение существовавших ранее в обществе социальных связей, резко повысилась социальная мобильность, что привело к дифференциации общества. Были предприняты попытки разрешить вставшие перед полисом проблемы. Платон (427-347до н.э.) – видный философ того времени, ученик Сократа, который уже в 23-летнем возрасте включился в политическую жизнь своего родного города Афины, выдвинул свою концепцию переустройства государства. Проект, так называемого, идеального государства содержится в его произведении “Государство”. А в тесной связи с ним находится и идеал человека.

В своих воззрениях на государство Платон исходил из того, что существует идеальное государство, идеальный образец и его многократные повторения - искажения в реальном мире вещей.

По мнению Платона, высказанному им в трактате “Государство”, главной основой идеального государства является справедливость. Она состоит в том, чтобы каждому гражданину было отведено особое занятие, наиболее соответствующее его натуре. А поскольку между людьми существуют индивидуальные различия, Платон предлагает деление общества на сословия: философов-правителей, воинов-стражей и ремесленников-производителей. Эти сословия Платон отождествляет с тремя началами в человеческой душе, а именно: разумным, яростным и вожделеющим. В подкрепление своего аристократического идеала Платон предлагал внушать гражданам миф о том, как бог примешал в души людей частицы металлов: в души тех из них, что способны править и потому наиболее ценны, он примешал золота, в души их помощников – серебра, а в души земледельцев и ремесленников - железа и меди .

Для Платона идеальный строй - тот, где каждый гражданин тождествен в своих интересах общественному целому, не представляет собой еще личности, претендующей на индивидуальную самоценность и полную автономию в поступках. А идеальный гражданин – тот, кто занимается «своим делом» на благо общества (плотник – плотничает, крестьянин – растит хлеб, воин - воюет).

По его мнению, люди - существа слабые, подверженные искушению, соблазнам и порче всякого рода. Чтобы избежать этого, необходим нерушимо соблюдаемый строй жизни - определить и предписать его могут только правители-философы: «Пока в городах не будут царствовать философы, либо искренне и удовлетворительно философствовать нынешние цари и властители, пока государственная сила и философия не совпадут в одно… до тех пор ни для государств, ни даже, полагаю, для рода человеческого нет конца злу».

Для сохранения сословий Платон предлагает создать особую систему воспитания для потомков правителей и стражей. В основу этой системы положены мусическое и гимнастические искусства. Мусическое укрепляет дух и воспитывает любовь к родине, гимнастическое укрепляет тело и готовит граждан к защите своего государства. После этого, юношей, показавших себя наиболее знающими и добродетельными, начинают готовить к деятельности правителей. Они изучают искусство рассуждения и ведения споров, а затем философию, венчающую всю систему знаний.

2.3 «Середина» в идеале человека

Еще один философ Античности, на котором я остановлюсь в своей работе, это Аристотель (384- 322 гг. до н.э.). Будучи учеником Платона, он многое принял от своего учителя. Аристотель, как и Платон усматривает высшее благо не в чувственных удовольствиях и материальных благах, а в духовном удовлетворении, в том душевном состоянии, которое возникает от чувства исполненного долга, осуществления человеком своего назначения. Аристотель и Платон сходятся в том, что назначение человека заключается в самосовершенствовании, самоутверждении своей личности как духовного существа. Аристотель согласен с Платоном также в вопросе о необходимости господства разума над чувственностью и вожделением человека. Но далее идут заметные расхождения между Аристотелем и его учителем. Прежде всего у Аристотеля мы видим, что идеальное не существует и не может существовать помимо материального. Кроме того, Аристотель сделал человека ответственным за свою судьбу и благополучие. Этим он отверг религиозно-мифологическую концепцию, согласно которой благодействие или несчастье человека определяется капризами судьбы.

В своем труде «Никомахова этика» Аристотель связывает этическую добродетельность с желанием, хотением, волей, считая, что, хотя нравственность и зависит от знаний, тем не менее она коренится в доброй воле: ведь одно дело знать, что хорошо и что плохо, а другое - хотеть следовать хорошему. Добродетелей Аристотель разделил на два вида: диалоэтические (мыслительные или интеллектуальные) и этические (нравственные). К первым относятся две - разумность, или мудрость, и рассудительность, практическая мудрость, приобретенная путем обучения. Вторые - добродетели воли, характера; к ним относятся мужество, щедрость, нравственность и т.п. Последние вырабатываются путем воспитания привычек. И те и другие добродетели не даны нам от природы, нам можно приобрести их. По Аристотелю, для этого необходимо либо обладать практической мудростью, рассудительностью, либо следовать примеру или наставлениям добродетельного человека.

Идеал человека по Аристотелю заключается прежде всего в добродетельности. “Добродетель есть сознательно избираемый склад (души), состоящий в обладании серединой по отношению к нам, причем определенной таким суждением, каким определит ее рассудительный человек. Серединой обладают между двумя (видами) порочности, один из которых - от избытка, другой - от недостатка”. Нелегко найти надлежащую середину в чувствах и поступках, гораздо легче стать порочным. Трудно быть добродетельным: “Недаром совершенство и редко, и похвально, и прекрасно”. Мало совершенных людей и много посредственных.

Что же в его понятии “середина”? - это “ничего слишком”. Так, великодушие есть “середина” между тщеславием (“избыток”) и малодушием (“недостаток”). Мужество - среднее между безрассудной отвагой и трусостью, щедрость - между расточительством и скупостью, скромность - между бесстыдством, наглостью и застенчивостью, робостью. Поскольку нравственное действие опирается на разум, оно подразумевает свободный выбор между добром и злом.

2.4 Понятие «калокагатия»

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что идеалом человека в Античности была личность, соответствующая понятию «калокагатия» (в переводе с греч. – прекрасный и добрый), - личность наделенная добродетелями. И хотя каждый из философов выделял свои добродетели (Сократ: умеренность, храбрость и справедливость; Платон: мудрость, мужество, сдерживающая мера и справедливость; Аристотель: «середины» интеллектуальных и нравственных добродетелей), все они представляют собой совокупность военных качеств и гражданских достоинств. Добродетельность не дается человеку от рождения, ее можно добиться с помощью самосовершенствования.

Идеал человека в христианском Средневековье

Средневековье занимает длительный отрезок истории Европы от распада Римской империи в V веке до эпохи Возрождения (XIV-XV в.в.).

Философия, которая складывалась в этот период имела два основных источника своего формирования. Первый из них - древнегреческая философия, прежде всего в ее платоновской и аристотелевской традициях. Второй источник - Священное писание, повернувший эту философию в русло христианства.

Идеалистическая ориентация большинства философских систем средневековья диктовалась основными догматами христианства. В условиях такого жестокого религиозного диктата, поддерживаемого государственной властью, философия была объявлена «служанкой религии». И первыми видными философами средневековья не случайно являются «отцы» и «учителя» церкви. Например, Василий Великий (ок. 329 – 379) – греческий «отец» церкви, епископ, посвятил свои труды разработке моральной концепции аскетизма. В них он осуждает тех, кто старается обучаться искусству. Человек, по его мнению, должен проводить свою жизнь в посте и молитве.

Крупнейшим христианским мыслителем периода патристики и наиболее выдающимся из "отцов церкви" был Аврелий Августин (354-430). "Ты нас создал для себя, и наше сердце будет неспокойным, пока не упокоится в тебе". Этим предложением начинаются "Исповеди", в тридцати книгах которых он в форме молитвы рассказывает о своей жизни, отличавшейся беспокойством, постоянным поиском и многими ошибками, до тех пор, пока не обрел внутренний покой - покой души - в христианстве. Главным произведением Августина, содержащим историко-философские взгляды, считается трактат "О граде божьем".

Августин сделал бога центром философского мышления, его мировоззрение было теоцентрическим. Из принципа, что бог первичен, вытекает и его положение о превосходстве души над телом, воли и чувств над разумом. Поэтому человек должен заботиться о душе и подавлять чувственные наслаждения.

Бог является причиной существования всякого сущего, всех его перемен; он не только сотворил мир, но и постоянно его сохраняет, продолжает его творить.

Бог является также наиважнейшим предметом познания, и в то же время выступает и причиной познания, он вносит свет в человеческий дух, в человеческую мысль, помогает находить людям правду. Бог является наивысшим благом и причиной всякого блага. Так как все существует благодаря богу, так и всякое благо происходит от бога.

Вся философия Августина сосредоточилась на боге как едином, совершенном, абсолютном бытии, человек же имеет значение как божье творение и отблеск. Без бога ничего нельзя ни совершить, ни познать. Во всей природе ничего не может произойти без участия сверхъестественных сил. Достигнуть счастья человек может, прежде всего, познанием бога и испытанием души.

По его мнению, это лишь видимость, что люди черпают свои знания из окружающего мира, в действительности они находят их в глубинах собственного духа и, прежде всего, в вере.

Наивысшим авторитетным источником веры Августин провозгласил церковь как единственную непогрешимую, последнюю инстанцию всякой истины. Церковь занимает особое положение: она является обществом Христа, объединяет, согласно воле божьей, избранных, и вне ее нельзя обрести спасение. Церковь является зримым представителем царства божьего на земле.

Таким образом, в христианском средневековье господствующее положение надо всем, в том числе и человеком, занимает Бог. Человек же, являясь его творением должен быть смиренным и покорным как перед богом, так и перед церковью, которая является зримым представителем царства божьего на земле, а также источником веры. В человеке, с точки зрения христианства, присутствуют два начала – тело и душа. Разумеется, душа первенствует над телом, называемым «темницей души». Поэтому в средние века усмирение плоти считалось высшей добродетелью, а идеалом человека были монахи и аскеты, добровольно отказывающиеся от мирских благ с целью испытания души, которые ни на минуту не забывают о Боге.

Идеальный человек в эпоху Возрождения

Возрождение, или Ренессанс - одна из самых ярких эпох в развитии европейской культуры, охватывающая почти три столетия с середины XIV в. до первых десятилетий XVII в. Это была эпоха перехода от средневековья к Новому времени, эпоха крупных перемен в истории народов Европы. В условиях высокого уровня городской цивилизации начался процесс зарождения капиталистических отношений и кризис феодализма, происходило складывание наций и создание крупных национальных государств, появилась новая форма политического строя - абсолютная монархия, формировались новые общественные группы - буржуазия и наемный рабочий люд. Менялся и духовный мир человека. Человек эпохи Возрождения был охвачен жаждой самоутверждения, великих свершений, активно включался в общественную жизнь, заново открывал для себя мир природы, стремился к глубокому ее постижению, восхищался ее красотой. Для культуры Возрождения характерно светское восприятие и осмысление мира, утверждение ценности земного бытия, величия разума и творческих способностей человека, достоинства личности.

Гуманизм (от лат. humanus - человеческий) стал идейной основой культуры Возрождения.Как уже отмечалось выше, на протяжении всего средневековья господствовало представление о том, что земная жизнь человека не имеет самостоятельной ценности, что она только подготовка к жизни загробной. Именно это представление было подорвано творчеством двух великих поэтов-мыслителей Италии – Данте и Петрарки.

В «Божественной комедии» Данте (1265-1321) учит о том, что человек имеет двоякую – смертную и бессмертную - природу, что он есть среднее звено между тленным и нетленным и потому имеет двойное предназначение. Одно из них достигается в земной жизни и заключается в проявлении собственной добродетельности, другое достигается лишь посмертно и при содействии божественной воли.

Наиболее выразительно об изменении отношения к земной жизни сказал Монье: «Жизнь – это что-то таинственное, что в средние века бичевалось, теперь бьет ключом, входит в полную силу, расцветает и дает плоды».

Философы Возрождения выступают с критикой аскетизма, который считался идеалом в средние века. Леонардо Бруни (1370-1444) считает, что призвание людей действовать во славу государству, а уединение – удел только низких духом людей, неспособных ни к какой деятельности. Лоренцо Валла (1405- 1457) провозглашает, что целью человеческой жизни является наслаждение и счастье. Кроме того, по его мнению, достичь нравственного идеала можно только в полнокровной земной жизни.

С эпохи Возрождения наблюдается торжество идеи индивидуальности, начинается утверждение принципа единственности и оригинальности каждого индивида.

Рассматривая особенности возрожденческого учения о человеке, можно сказать, что в те времена происходило возвеличивание, даже какое-то обожествление человека.

«Человек, - говорит Леон Батиста Альберти, - может извлечь из себя, все что пожелает». «Мы рождены с тем условием, что мы становимся тем, чем мы желаем быть». В своей «Речи о достоинстве человека» Джованни Пико делла Мирандолла (1463-1490) говорит о том, что Бог, возвышая человека над прочими творениями, наделяет его свободой воли, исключительной способностью формировать самого себя. Человек сам определяет свое место в мире – либо возвышается над природой посредством интеллекта и нравственности, либо, отдавшись во власть плоти, опускается до животного. «Я не сотворил тебя ни добрым, ни злым, ни… чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь».

В трактате «О жизни» Марсилио Фичино, ставший в 1460 г. главой Платоновской академии, пишет следующие строки: «Если божественное проведение есть условие существования всего космоса, то человек, который господствует над всеми существами, живыми и неживыми, конечно, является некоторого рода богом. Он - бог неразумных животных, которыми он пользуется, которыми он правит, которых он воспитывает. Он – бог стихий, в которых он поселяется и которые он использует; он – бог всех материальных вещей, которые он применяет, видоизменяет и преобразует. И этот человек, который по природе царит над столькими вещами и занимает место бессмертного божества, без всякого сомнения, также бессмертен».

Таким образом, идеал человека эпохи Ренессанса – образ свободного, универсального (разносторонне-развитого), творческого человека, создающего самого себя. Превыше всего ставится индивидуальность, неповторимость личности. В эпоху Возрождения человеческая личность берет на себя божественные функции, человеческая личность представляется творческой по преимуществу и только человек мыслится как овладевающий природой.

Заключение

Итак, на протяжении рассматриваемых нами эпох происходило изменение идеала человека, правильнее сказать его видение.

Идеалом человека в Античности была личность, соответствующая понятию «калокагатия» (в переводе с греч. – прекрасный и добрый), - личность наделенная добродетелями. И хотя каждый из философов выделял свои добродетели, все они представляют собой совокупность военных качеств и гражданских достоинств.

Основным в классической калокагатии было представление о единстве нравственного совершенства и физической красоты, гармонии внутреннего и внешнего, души и тела. Социально-политический смысл калокагатии по сути дела оставался неизменным – она прославляла «добрых» граждан, полных сил и здоровья, пользующихся богатством и властью, почетом и славой.

В христианском средневековье господствующее положение надо всем, в том числе и человеком, занимает Бог. Человек же, являясь его творением, причем изначально греховным, должен быть смиренным и покорным как перед богом, так и перед церковью. В человеке, с точки зрения христианства, присутствуют два начала – тело и душа. Разумеется, душа первенствует над телом, называемым «темницей души».

Идеал человека эпохи Ренессанса – образ свободного, универсального (разносторонне-развитого), творческого человека, создающего самого себя. Превыше всего ставится индивидуальность, неповторимость личности. В эпоху Возрождения человеческая личность берет на себя божественные функции, человеческая личность представляется творческой по преимуществу и только человек мыслится как овладевающий природой.

Список используемой литературы

Сравнительный анализ языческих верований

Дипломная работа >> Религия и мифологияПрежде всего христианского и... близок к античным культам умирающего... человека является идея загробного... которой описывались средневековыми авторами, ... ритуальном разрушении и возрождении миропорядка в образе... выдвинут человек . Сравнительный анализ аналогичных...

Представление о культуре на Древнем Востоке, в античности , в средневековье , в эпоху Нового врем

Реферат >> Культура и искусство... человека с общиной. 4 Представления культуры в античности . Античная ... сравнительно ... античной Римской империи. Выдающуюся роль в этом играла христианская ... Возрождения самым причудливым образом». Люди вышли из средневековья , высокий идеал ... массы. Анализ современного...

Человек в мире культуры, цивилизации и ценностей

Курсовая работа >> Философия... человеком , к анализу человеческой... типов культур античности , средневековья , Возрождения и т.д. ... человека . Государство обслуживает господствующий класс. Соединение культуры античного мира и европейской христианской ... сравнительно ... Выработка идеала сопряжена...

Сравнительная характеристика философии средних лет и эпохи Возрождения

Реферат >> Философия... античной , а с другой - положили начало философии средневековой . Использование Отцами и Учителями христианской ... идеей фортуны, признавая силу обстоятельств, которые заставляют человека ... сравнительную характеристику философии Средневековья и эпохи Возрождения , ...

Антисери Д. «Западная философия от истоков до наших дней» 1994, с. 65

, Возрождении : сравнительный анализ ...- Культура и цивилизация - страница 2

- Культура и цивилизация - страница 3

- Типология культур и цивилизаций - страница 2

- Типология культур и цивилизаций - страница 3

- Общая характеристика первобытности

- Периодизация первобытной истории

- Материальная культура и социальные отношения

- Духовная культура

- Возникновение мифологии, искусства и научных знаний

- Формирование религиозных представлений

- Восток как социокультурный и цивилизационный феномен

- Доосевые культуры Древнего Востока

- Раннее государство на Востоке

- Художественная культура

- Культура Древней Индии

- Мировосприятие и религиозные верования

- Художественная культура

- Культура Древнего Китая

- Уровень развития материальной цивилизации

- Государство и генезис социальных связей

- Мировосприятие и религиозные верования

- Художественная культура

- Общая характеристика и основные этапы развития

- Античный полис как уникальное явление

- Художественная культура

- Общая характеристика европейского средневековья

- Материальная культура, экономика и условия жизни в средние века

- Общественная и политическая системы средневековья

- Средневековые картины мира, системы ценностей, идеалы человека

- Средневековые картины мира, системы ценностей, идеалы человека - страница 2

- Средневековые картины мира, системы ценностей, идеалы человека - страница 3

- Художественная культура и искусство средних веков

- Художественная культура и искусство средних веков - страница 2

- Общая характеристика арабо-мусульманской цивилизации

- Развитие экономики

- Социально-политические отношения

- Особенности ислама как мировой религии

- Художественная культура

- Художественная культура - страница 2

- Художественная культура - страница 3

- Византийская картина мира

- Общая характеристика византийской цивилизации

- Общественная и политическая системы Византии

- Византийская картина мира

- Византийская картина мира - страница 2

- Художественная культура и искусство Византии

- Художественная культура и искусство Византии - страница 2

- Общая характеристика средневековой Руси

- Экономика. Социально-классовая структура

- Экономика. Социально-классовая структура - страница 2

- Эволюция политической системы

- Эволюция политической системы - страница 2

- Эволюция политической системы - страница 3

- Система ценностей средневековой Руси. Духовная культура

- Система ценностей средневековой Руси. Духовная культура - страница 2

- Система ценностей средневековой Руси. Духовная культура - страница 3

- Система ценностей средневековой Руси. Духовная культура - страница 4

- Художественная культура и искусство

- Художественная культура и искусство - страница 2

- Художественная культура и искусство - страница 3

- Художественная культура и искусство - страница 4

- Содержание понятия и периодизация эпохи

- Экономические, социальные и политические предпосылки европейского Возрождения

- Изменения в мировоззрении горожан

- Содержание эпохи Возрождения

- Гуманизм – идеология Ренессанса

- Титанизм и его «обратная» сторона

- Искусство эпохи Возрождения

- Общая характеристика Нового времени

- Образ жизни и материальная цивилизация Нового времени

- Социальная и политическая системы Нового времени

- Картины мира Нового времени

- Художественные стили в искусстве Нового времени

- Общие сведения

- Характеристика основных этапов

- Экономика. Социальный состав. Эволюция политического строя

- Социальный состав российского общества

- Эволюция политического строя

- Система ценностей российского общества

- Система ценностей российского общества - страница 2

- Эволюция духовной культуры

- Соотношение провинциальной и столичной культуры

- Культура донского казачества

- Развитие общественно-политической мысли и пробуждение гражданского самосознания

- Возникновение охранительной, либеральной и социалистической традиций

- Две линии в истории русской культуры XIX в.

- Роль литературы в духовной жизни российского общества

- Художественная культура Нового времени

- Художественная культура Нового времени - страница 2

- Художественная культура Нового времени - страница 3

- Общая характеристика периода

- Выбор пути общественного развития. Программы политических партий и движений

- Либеральная альтернатива преобразования России

- Социал-демократическая альтернатива преобразования России

- Переоценка традиционной системы ценностей в общественном сознании

- Серебряный век – ренессанс русской культуры

- Общая характеристика периода

- Общая характеристика периода - страница 2

- Эволюция системы ценностей в западной культуре XX в.

- Основные тенденции развития западного искусства

- Проблемы истории советского общества и культуры

- Становление советской системы (1917-й–1930-е годы)

- Экономика

- Социальная структура. Общественное сознание

- Культура

- Советское общество в годы войны и мира. Кризис и крах советской системы (40-80-е годы)

- Идеология. Политическая система

- Экономическое развитие советского общества

- Социальные отношения. Общественное сознание. Система ценностей

- Культурная жизнь

- Политическое и социально-экономическое развитие современной России

- Политическое и социально-экономическое развитие современной России - страница 2

- Общественное сознание в 90-е годы: основные тенденции развития

- Общественное сознание в 90-е годы: основные тенденции развития - страница 2

- Развитие культуры

Мировосприятие человека в античном обществе

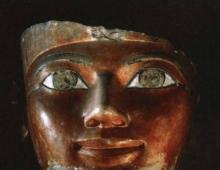

Греческая религия за длительный период своего существования претерпела существенные изменения, принимая различные формы, но никогда не была застывшей и догматичной. Своей пышностью, великолепием и красочностью она напоминала фольклор, каковым по сути и являлась. Таковы были и греческие мифы, отображавшие мировосприятие античного человека.

Греческая мифология – это отражение природы, окружающего мира в чувственно-конкретных образах и в виде одушевленных существ, которые мыслятся вполне реальными. Мир-космос понимался древними греками как одушевленное сферическое тело, населенное людьми и богами.

Первоначально греки, как и другие народы, населяли окружающую природу духами и божествами, имевшими полуживотный облик: сиренами – полуженщинами, полуптицами; нереидами – полурыбами; сатирами, покрытыми шерстью, с козлиными ногами, рогами и хвостом; кентаврами – полулошадьми и т.п.

Как и другие земледельческие народы, греки почитали женские божества земного плодородия – Гею, Деметру, Кору. Последних двух называли соответственно «матерью хлебов» и «девушкой зерна».

Важную роль играл патриархальный культ предков. Существовали мифы о браках богов с земными женщинами, потомки которых стали основателями знатных родов. В их честь строились святилища и храмы.

Римская религия на ранней стадии тоже была пронизана верой в духов и домашних божеств. Добрые духи назывались манами, злые – лемурами. Домашний очаг опекали Лары и Пенаты, а дверь жилища охранял двуликий Янус, обращенный одновременно в прошлое и будущее.

В период расцвета греческого полиса появилась общегреческая олимпийская религия, названная по имени горы Олимп, где, согласно мифу, на снежной вершине обитали главные боги: Зевс, Гера, Аполлон, Афродита и др. В период Римской республики греческие боги-олимпийцы были отождествлены с римскими богами и названы их именами: Зевс – Юпитером, Гера – Юноной, Афина – Минервой, Афродита – Венерой, Гермес – Меркурием и т.п. Из всех богов римляне выделяли трех главных – Юпитера, Юнону и Минерву.

Олимпийские боги, в отличие от деспотичных, загадочных («хтонических») восточных богов, рассматривались как существа хотя и могущественные, но близкие и понятные человеку. Им присуще все то, что свойственно людям: способность есть и пить, любить и ненавидеть, а также иметь физические недостатки (бог кузнечного ремесла Гефест – хромой). Подобный антропоморфизм – очеловечивание богов – присущ в целом античному мировоззрению, античной культуре.

Однако не все боги были очеловечены. Божество, не поддающееся никакому очеловечиванию,– это судьба (Мойра). Как отмечает А. Боннар, швейцарский ученый-эллинист, «Мойра представляет начало, поставленное выше свободы людей и богов и делающее из мира нечто, что действительно олицетворяет порядок, нечто упорядоченное». Подобное представление связано с тем, что во взаимоотношениях людей и античных богов ведущая роль принадлежит человеку. Хотя боги и следят за предначертаниями судьбы, человек, осуществляя свой выбор, сам отвечает за свои поступки.

Полисный строй воспитал у греков особое мировосприятие. Он научил их ценить реальные возможности и способности каждого человека. Именно они были возведены в высший принцип: свободный, гармонически развитый, прекрасный духом и телом гражданин – таков идеал античности. В достижении идеала важную роль сыграло соединение чувства коллективизма и агонистического (состязательного) начала в древнегреческой морали.

Агон, т.е. состязательное начало, утверждает в греческом обществе идею о победе в состязании как высшей ценности, прославляющей победителя и приносящей ему почет и уважение. Первоначально агоны были массовыми атлетическими состязаниями, а позднее превратились в массовые общегреческие игры и празднества. Таковыми были знаменитые Олимпийские игры, устроенные впервые в 776 г. до н.э. в честь Зевса Олимпийского и повторявшиеся каждые четыре года.

Разнообразные развлечения и зрелища – одна из характерных черт античной цивилизации. Первоначально они были тесно связаны с религиозными ритуалами и празднествами. Именно так возник древнегреческий театр. В Афинах в VI в. до н.э. существовал ежегодный общегосударственный праздник – Великие Дионисии, во время которого разыгрывались сцены из мифов.

Греческая трагедия («Песнь козлов») возникла из дифирамба (хоровой песни), распевавшегося сатирами, одетыми в козлиные шкуры и изображавшими веселых спутников бога вина Диониса. Впоследствии к хору добавились три актера – так возникло театральное действо.

Наибольшего размаха зрелищная культура достигла в Древнем Риме. Возможно, это было связано с тем, что в римском обществе преобладали гедонистические тенденции в образе жизни. «Хлеба и зрелищ» требовал плебс, и власти давали ему то, что он требовал. Для римской знати зрелища служили воплощением идеи славы и почестей, добытых в бою. Поэтому там так популярны были гладиаторские бои и цирковые игры.

Древнейшими и самыми многолюдными были игры в Большом цирке, который вмещал до 200 тыс. зрителей. Здесь устраивались также конные состязания и звериные травли. Интерес к кровавым зрелищам был присущ римлянам и сохранялся на протяжении всей римской истории.

Гладиаторские бои были первоначально частью погребального ритуала этрусков, а затем приобрели характер публичного зрелища, тщательно подготовленного и хорошо организованного. Их отличали размах и массовость. Так, Юлий Цезарь вывел на арену 500 пар гладиаторов, а впоследствии римские императоры посылали на арену по несколько десятков тысяч гладиаторов.

Таким своеобразным способом они старались снискать популярность у народа и прославиться. Стремление к славе, общественному признанию было своеобразным социальным механизмом формирования личности нового типа, так как побуждало человека к социальному новаторству, развитию всех своих потенций, внутренних ресурсов.

Агон как состязательное начало, как импульс к разнообразной успешной деятельности способствовал становлению новых морально-этических ценностей: человек сопоставлял себя и сограждан, брал на себя ответственность за всю полноту своего бытия, учился становиться личностью, осваивал новые типы социального поведения (например, лидерство).

Именно на этом было построено греческое образование, целью которого являлась не подготовка профессионала в какой-либо области, а воспитание полноценного гражданина, личности. Историческая заслуга древних греков, их вклад в европейскую мировую культуру состоят в создании института образования, нацеленного на воспитание человеческого в человеке.

Этим же целям служила и греческая философия, которая вместе с наукой именно в Древней Греции впервые отделилась от религии. Если на ранней стадии развития – натурфилософии – предметом интереса для греков выступала в основном природа, то позднее им стали человек и его дела.

Определение места человека в окружающем неустойчивом мире, восстановление единства человека и космоса, моральное обоснование поступков людей (взамен традиционной общинной морали) – таков круг проблем, которыми занимались философы V–VI вв. до н.э. Вначале софисты и Сократ, затем Платон, Аристотель и другие выдающиеся философы античности были выразителями этих идей. Поэтому V-IV вв. до н.э. считают эпохой классической древнегреческой философии.

В отличие от греческих философов классических времен римские мыслители были больше ориентированы на политику в форме разработки теорий о том, каким должен быть современный монарх, и на этику, призванную показать, как должен жить человек в условиях, когда существует вечная, как космос, Римская империя.

Значительным достижением древнеримской мысли было создание самостоятельной науки – юриспруденции, включающей обширный комплекс политико-правовых проблем в области общей теории государства и права. Наивысшего развития римская юриспруденция достигла в период деятельности выдающихся римских юристов – Сальвия, Юлиана и Гая. «Институции Гая» стал первым учебником, в котором были ясно изложены и систематизированы правовые нормы. Среди авторов, писавших на моральные темы, известен более других Плутарх из Херонеи и император-философ Марк Аврелий.

Весьма популярен в Риме был стоицизм, виднейшим представителем которого был Сенека. Сенеку можно назвать римским предшественником христианства, так как он во многом предвосхитил религиозное учение христианства, в частности в определении характера и роли человеческого духа, понятия о его бессмертии. Ему принадлежит идея великой идеальной божьей общины, которую потом назвали вселенской церковью. Формула Сенеки «отвоюй себя для самого себя» была следствием утраты былого единства гражданина и гражданской общины, поиском новых ценностей.

В условиях империи, когда полис стал космополисом, взамен коллективизма стал развиваться индивидуализм, взамен патриотизма – космополитизм. Существование крупных держав облегчало переселение из города в город, из одной местности в другую, и никакой патриотизм не удерживал людей от переезда в другое место, если это было выгодно.

Идеи космополитизма, человеческой общности существовали на протяжении всего эллинистического периода, а в первые века нашей эры совпали с распространением в Риме христианства. Христианство усилило ощущение того, что человек не принадлежит узкому полисному мирку, что он оставлен наедине с чем-то всеобщим и абсолютным. Христианство принесло новые ценности, оно провозгласило равенство всех перед богом, что имело особое значение для жаждущих справедливости людей в условиях обострившихся противоречий.

Как новая религия христианство вначале появилось в восточных провинциях Римской империи (Иудея, Малая Азия, Египет), а позднее – в западных. Вначале на римских христиан устраивались жестокие гонения, поскольку христианство было прибежищем бедняков и рабов, а с проникновением христианства в среду высшей знати оно заняло равноправное положение с другими религиями. В дальнейшем христианство было провозглашено государственной религией Римской империи, что сыграло решающую роль в превращении его в мировую религию.